Varnvichar../वर्ण विचार… व्यंजन

व्यंजन वर्गीकरण … “व्यंजनम् चार्धमात्रकम् ”

जो वर्ण स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें,उनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं।

व्यंजन आधी मात्रा के होते हैं, इसीलिए बिना स्वर के इनका उच्चारण नही हो सकता है। व्यंजन के मूल स्वरूप को बताने के लिए तथा बिना स्वर के लिखने के लिए इनके नीचे हलंत (् ) का चिन्ह लगाते हैं।

*यदि व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह नहीं है,तो वह स्वर के साथ है।

इनका उच्चारण थोड़ा रुक रुक कर होता है।

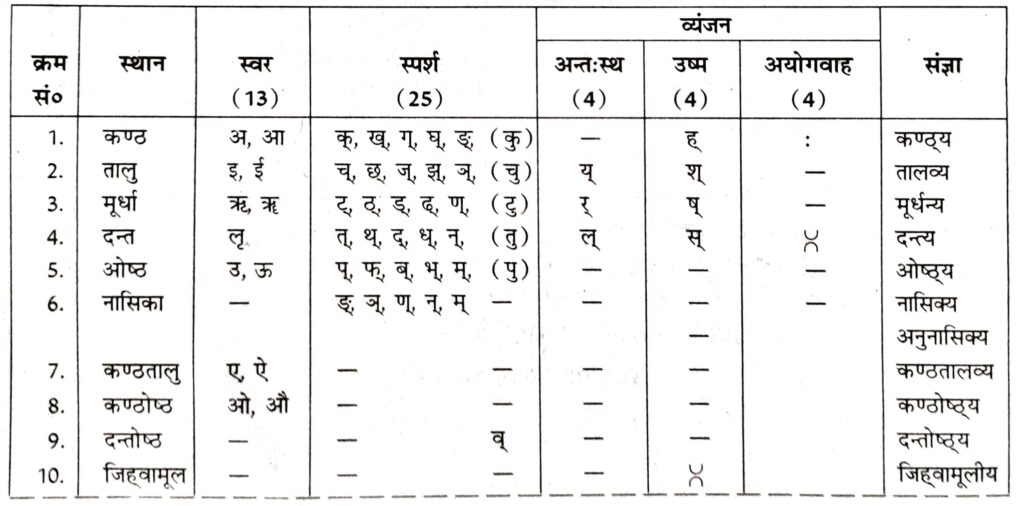

व्यंजन का वर्गीकरण भी उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया गया है।

वर्ण विचार….

आभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण….

१…स्पर्श….जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंदर के किसी न किसी भाग का स्पर्श ( touch) करती है,और अंदर की वायु थोड़ा झटके से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं।ये वर्ग हैं…

१..कवर्ग…. क, ख, ग, घ, ङ।

२…चवर्ग …च, छ, ज, झ, ञ।

३.…टवर्ग… ट, ठ, ड, ढ,ण।

४… तवर्ग…. त, थ, द, ध, न।

५… पवर्ग… प, फ, ब, भ, म।

२..स्पर्श संघर्षी… जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव एक दूसरे से स्पर्श कर के अलग होते हैं,तब उनमें संघर्ष/रगड़ होता है। अर्थात ऐसे व्यंजन के उच्चारण में मुख के अंदर स्पर्श भी होता है,और संधर्ष भी होता है।

जैसे…च,छ ज,झ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनियां हैं।

३… संघर्षी…जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंदर से निकलने वाली वायु मुख के अंदर रगड़ खाती हुई बाहर आती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं।

श, ष,तथा स ये संघर्षी व्यंजन हैं।

४.. पार्श्विक… पार्श्विक के उच्चारण में जिह्वा की नोक मूर्द्धा को छूती है,और अंदर की वायु उच्चारण स्थान के दोनो पार्श्व (अगल- बगल) से निकल जाती है।

इनका उच्चारण करते समय जिह्वा द्वारा मुख से निकलने वाली वायु का मार्ग अत्यंत संकीर्ण कर दिया जाता है,और वायु सीत्कार के जैसे बाहर आती है।

ल वर्ण पार्श्विक वर्ण है।

५..लुंठित , लोड़ित या प्रकंपी …

जिस व्यंजनके उच्चारण में जिह्वा में प्रकंपन( vibration) हो तथा जिह्वा की नोक कुछ लपेटा खाकर तालु का स्पर्श करती है, वह लुंठित व्यंजन है।

जैसे …र लुंठित व्यंजन है।

६…उत्क्षिप्त…अर्थात उठा कर फेंका हुआ…जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठ कर मुर्द्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है।अर्थात तालु को झटके से छू कर हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं।

जैसे… ड़, और ढ़ ।

७..अन्तस्थ … अंतस्थ वर्णों का उच्चारण, मुख के अंदर वायु को थोड़ा रोक कर कम शक्ति लगा कर किया जाता है।ये स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं।इन वर्णोंके उच्चारण में जिह्वा द्वारा मुख के अंदर न तो पूरी तरह स्पर्श होता है, न ही स्वर वर्णों के उच्चारण की तरह पृथकता रहती है। ये वर्ण हैं..

य, र, ल, व ।

(य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं।)

८…ऊष्म वर्ण… ऊष्म वर्ण के उच्चारण में मुख के अंदर जिह्वा के रगड़ से गर्मी (ऊष्मा) उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं।

श, ष , स, ह, ये ऊष्म वर्ण हैं।

९… अनुनासिक….जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु, मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं।

जैसे… ञ, म ङ् , ण,न, ।

*(अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर….

दोनो का उच्चारण में भिन्नता है.. अनुस्वार के उच्चारण में अंदर से निकलने वाली वायु नासिका से निकलती है, जबकि अनुनासिक में मुख और नासिका दोनो से निकलती है।)

वर्ण विचार …**अयोगवाह…..

संस्कृत भाषा में चार और वर्णों का प्रयोग होता , जिन्हे अयोगवाह कहते हैं। ये ,ऐसे वर्ण होते हैं,जो न स्वर होते हैं,न ही व्यंजन।

स्वरों के साथ प्रयुक्त हो कर ही ये सार्थक बनाते हैं। ये है…

१….अनुस्वार…

किसी भी स्वर के बाद आने वाले न या म को अनुस्वार हो जाता है । अनुस्वार स्वर के बाद ही लगता है।अर्थात न या म अपने पहले वाले वर्ण के ऊपर बिंदी के रूप में लग जाता है। गृहम् में म के स्थान पर गृहं हो जाता है।

२…विसर्ग…(:)

विसर्ग का प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है।

इसका चिन्ह् (:) है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे .. रामः , बालकः आदि।

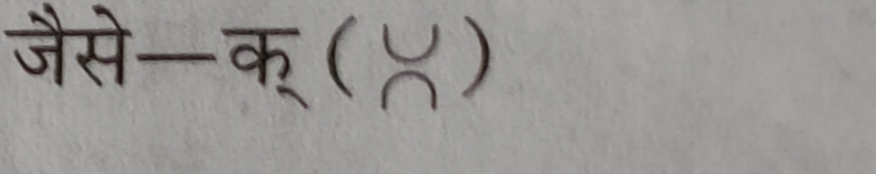

३…जिह्वामूलीय…

यह भी विसर्ग का ही रूप है। क तथा ख के पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को जिह्वा मूलीय कहते हैं। जिह्वा का मूल स्थान अर्थात जिह्वा का सबसे पीछे का भाग होता है। अतः इन्हें जिह्वा मूल कहते हैं।इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत साहित्य में अधिक होता है।इसका चिन्ह्…

जब विसर्ग के बाद क, ख रहते हैं,तबअर्ध विसर्ग का उच्चारण होता है।

जैसे… प्रातः काल दुःखम्

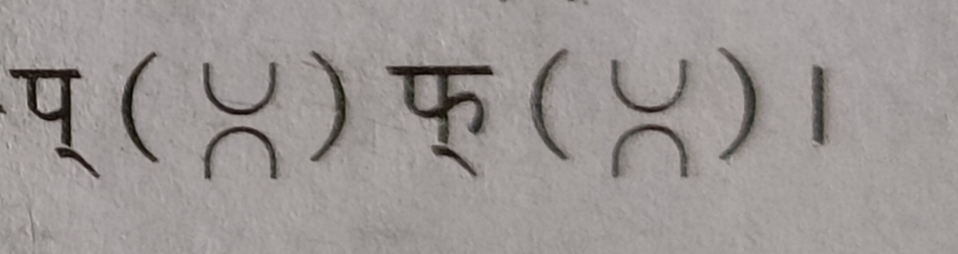

४… उपध्मानीय..

यह भी विसर्ग का ही रूप होता है। जब विसर्ग के बाद प् यया फ् वर्ण रहते हैं, तब विसर्ग का उच्चारण पूरा न हो कर आधा होता है।

जैसे… तपः फलं, पुनः -पुनः

उपध्मानीय का चिन्ह्….

वर्ण विचार …

प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण….

विवार…जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुलता है,उनका प्रयत्न विवार होता है।

संवार…जिन वर्णों के उच्चारण में मुख थोड़ा संकुचित खुलता है, वे वर्ण संवार होते हैं।

श्वास…जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास थोड़ा झटके से निकलती है, उनका प्रयत्न श्वास होता है।

नाद… जिन वर्णों के उच्चारण में नाद होता है,उनका प्रयत्न नाद है।

घोष… जिन वर्णों के उच्चारण में नाद के साथ गूंज भी होता है ,उनका प्रयत्न घोष है।

अघोष…जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज नहीं होती है, वे अघोष वर्ण हैं।

अल्पप्राण… जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रयोग कम होता है, उनका प्रयत्नअल्पप्राण होता है,औरउन्हें अल्पप्राण

कहते हैं।

महाप्राण…जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अधिक उपयोग होता है,उनका प्रयत्न महाप्राण होता है।

**(नोट….वर्णमाला में जो व्यंजन हैं, उनमें एक व्यंजन का प्रयत्न कई प्रकार का होता है।)

(वर्णों के पाँच वर्ग हैं… १…कवर्ग

२… चवर्ग, ३… टवर्ग , ४… तवर्ग, ५… पवर्ग

*”खरो विवारा: श्वासाअघोशाश्च..”

प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अर्थात.. क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, ष, स का प्रयत्न विवार श्वास और अघोष होता है।

*”हश: संवारा नादा घोषाश्च”

प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवां वर्ण अर्थात… ग , घ, ङ, ज, झ, ञ , ड, ढ ड़, द, ध, न , ब, भ, म,तथा य, र, ल, व, ह ..इन वर्णों का प्रयत्न संवार, नाद, तथा घोष होता है।इसलिए ये वर्ण संवार, नाद, तथा घोष कहे जाते हैं।

“वर्गानाम प्रथम – तृतीय –पंचमा यणश्च अल्पप्राणा:” अर्थात् वर्गों का प्रथम, तृतीय तथा पांचवां वर्ण अर्थात क , ग ,ङ ,च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म तथा य, व,र, ल इन वर्णों का प्रयत्न अल्पप्राण है। इसलिए ये अल्पप्राण व्यंजन कहे जाते हैं।

” वर्गानाम द्वितीयचतुर्थौ शलाश्च महाप्राणा:”…

अर्थात वर्गों के दूसरे , चौथे अर्थात ख, घ, छ, झ, ठ,ढ,थ, ध, फ, भ और श, ष, स, ह इन वर्णों का प्रयत्न महाप्राण है। इसलिए ये महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं।

वर्ण विचार…

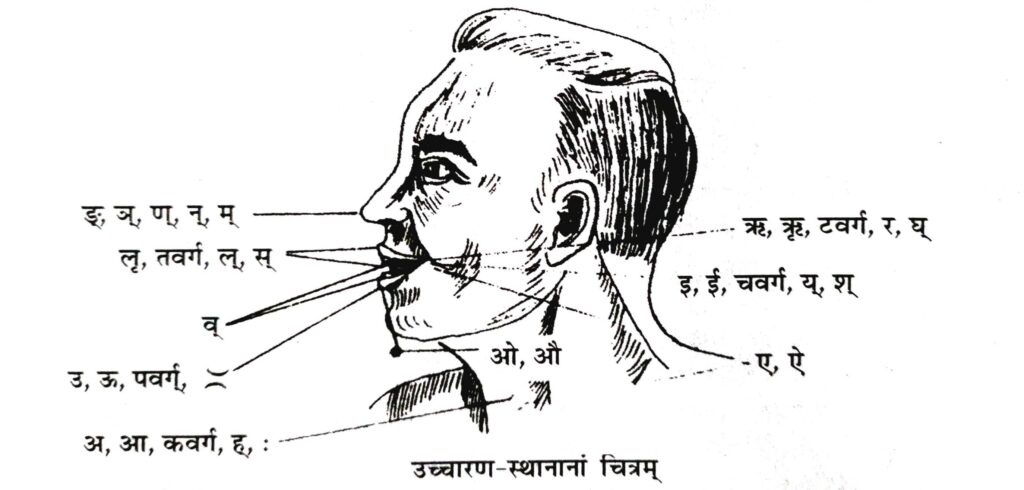

वर्णों का उच्चारण स्थान

मुख का वह भाग जिनका प्रयोग करके वर्णों का उच्चारण करते हैं,

तथा जिह्वा मुख के जिन भागों का स्पर्श करती है

तथा मुख के अंदर से निकलने वाली वायु मुख के अंदर जिन भागों से टकराती हुई बाहर आती है,

वे भाग वर्णों के उच्चारण स्थान कहे जाते हैं।

कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है…ये निम्नलिखित हैं…

कंठ…

अकुहविसर्जनीयानामकंठ:..अर्थात अ, आ क, ख, ग, घ ङ, तथा ह इनका उच्चारण स्थान कंठ है।इस आधार पर ये वर्ण कंठ्य कहे जाते हैं।

तालु…

इचुयशानाम तालु: … इ,ई च, छ , ज, झ,ञ, य तथा श इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। इनके उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है।इस कारण इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं।

मूर्द्धा…

ऋ टु षाणांमूर्द्धा… ऋ , टवर्ग … ट, ठ, ड , ढ, ण , र

और ष का उच्चारण स्थान मुर्द्धा है। इसलिए ये वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं।

दन्त्य…

लृ-तु-ल-सानां दन्ता: ।

-लृ, तवर्ग.… त, थ, द, ध, न, ल,तथा स का उच्चारण स्थान दंत होता है,इसलिए ये व्यंजन दंत्य कहे जाते हैं।

ओष्ठ

उ-पु-उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ

उ, ऊ पवर्ग अर्थात प, फ, ब, भ, म तथा उपध्मानीय ( विसर्ग के बाद आने वाले प, फ) व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसलिए ये व्यंजन ओष्ठ्य कहे जाते हैं।

नासिका…

ञ-म-ङ-ण-नानां नासिका च ..

ञ-म-ङ-ण-न अर्थात प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इसलिए ये व्यंजन नासिक्य कहे जाते हैं।

कंठ-तालु …

एदैतो: कंठतालु: … ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है।

अ+ई=ए तथा अ+ए =ऐ दो वर्णों से मिल कर बने हैं ए और औ, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है। इसलिए इन्हें कंठतालव्य कहा जाता है।

कंठोष्ठ्य…

ओदौतो: कंठोष्ठम .. ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है । इनके उच्चारण करते समय कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता हैं। अतः ये व्यंजन कंठोष्ठ्य कहे जाते हैं।

दंतोष्ठ…

वकारस्य दंतोष्ठम… व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। व का उच्चारण करते समय ओष्ठ के साथ दंत का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे दंतोष्ठ्य कहा जाता है।

जिह्वामूल..

“जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् । ”

अर्थात जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। जिह्वा का मूल स्थान अर्थात सबसे पीछे का भाग होता है। अतः इन्हें जिह्वा मूल कहते हैं।

वर्ण विचार .…..उच्चारण स्थान तालिका